自分で歩けるようになると、子どもの足はぐんぐん成長し、歩き方も変化していきます。靴に必要な機能も成長に応じて変わってくるため、足に合った靴選びはとても重要です。大人の足とは異なり、子どもの足は未完成の「軟骨」でできています。その軟骨のまわりを脂肪で守っていて発達していくと次第に硬い骨が成長して、関節が組みあがっていきます。大人の足になるのは16歳~18歳と言われているので、子どもの足の骨は軟骨のため外部からの圧力で足が変形しやすい時期です。幼児期に合わない靴を履いていると、骨の正しい成長が妨げられたり、足の機能不全になるといわれています。小さい靴をそのまま履かせていると足の指が丸まり、骨の成長を邪魔してしまったり、逆に大きな靴でも靴の中で足が滑り足の指が曲がってしまいます。子どもは足の神経が未発達なので、あまり気にならずに履いてしまいます。靴底がツルツルになっているものや、穴が開いている靴、踵を踏んでいて形が崩れてしまっても動きやすいとは言えません。足は身体の土台部分です!土台が崩れてしまっては長く歩けなかったり疲れやすくもなりますし、姿勢を保つということにも影響してしまいます。姿勢の悪さが運動のしにくさにもつながり、本来の能力も発揮できなくなってしまいます。土台をしっかりと育てて運動能力の向上にもつなげてあげましょう。

では、どんな靴を選んであげるといいでしょうか。年齢別の靴の選び方についてお話しします。

よちよち歩き

0~1歳くらいまではファストシューズと呼ばれるような「足全体を柔らかく包み込んであげられる靴」が最適です。足首を支えられるハイカットデザインや軽量で柔らかい素材を選びましょう。サイズは靴を履いてかかとを合わせて指先に7~10ミリ程度、また靴の中で親指が反り返る余裕も必要です。

とことこ歩き

1~3歳くらいになると活発に動き始める時期です。この時期は外遊びや歩く頻度が増えるため、「靴底が適度に厚く滑りにくい靴」がお薦めです。またきちんとフィットして脱げにくいものを選びましょう。2歳を過ぎた頃には自分で着脱しやすいものがよいでしょう。サイズはよちよち歩きのときと同じ7~10ミリていどのゆとりが理想的です。

飛び跳ねる

4~6歳は運動量が増える時期です。人間の基本と考えられる動作ができるようになり、運動量も飛躍的に増えます。保育園・幼稚園、学校での活動が増え、走る、跳ぶといった動きが多くなるため「クッション性や耐久性に優れた靴」を選びましょう。7歳以上は足の形が徐々に大人に近づく時期です。スポーツシューズなど、「用途に合わせた靴」を選ぶことがポイントです。運動量が増えることで靴が傷みやすく、足に負担もかかりやすいため靴の痛みにも注意してあげてください。足の成長も著しい時期なので、すぐサイズアウトすることも多くなると思います。こまめにチェックしてあげて欲しいです

靴の画像:MOONSTARホームページより引用

大きなポイントは以下の3つです。

- 中敷きが外せる(靴のサイズは中敷きでチェック。指1本分の余裕が必要)

- かかとの芯がしっかりしている(かかと部分を押してしっかりとした硬さがあるか確認)

- つま先の曲がる位置が関節にあっている(靴のつま先部分がつま先の付け根で曲がるか)

次のサインが見られたら靴の交換を検討しましょう。

- サイズアウト (足の爪が割れたり、爪の色が悪くなったりすることもあります)

- 靴の摩耗 (穴が開いて砂などが靴の中に入ってしまったり、靴底がすり減って滑りやすくなるとケガにもつながってしまいます)

- かかとのホールド感がなくなっている(足首のサポートができなくなってしまいます)

※子どもの足は成長が早いため、靴はきれいでも3~6カ月と言われています(実際にはそんなには替えられないですよね・・・)。

今回は子どもの靴についてお話させていただきました。是非一度お子さまの靴を見てみてください!!

靴のサイズやどんな靴がいいのかなどの相談も是非お待ちしております。

いつでもスタッフにお声掛けくださいね。

理学療法士 高木亜紀

避難訓練を実施しました

避難訓練を実施しました

こらいずでは年2回の避難訓練を実施しております。避難訓練は火災、地震、不審者侵入などを想定し、子どもの安全確保と非難を最重点に、消防署への通報、消化器の使用手順の確認などを行っております。今回は令和7年7月31日(木)火災想定の避難訓練を実施しました。NPO法人児童クラブなんたらカンタラとの連携・応援協力を結ばせていただいていることから、非常災害時の避難先は「なんたらもっち」とさせていただいております。ここですと、子どもの足でも1分程度で移動できるため、雨天や冬季でも安全に避難できると考えております。

今後も定期的に避難訓練を実施していく予定ですが、何かお気づきのことがありましたらお知らせいただきますよう願いいたします。

鷹栖保育園すみれ組(年長児)出前授業をおこないました

鷹栖保育園すみれ組(年長児)出前授業をおこないました

こらいずでは鷹栖保育園年長児に対して、就学に向けた心構えや準備などについて出前授業を実施しております。今年度は年3回の開催を計画し、9月1日(月)に2回目の授業を行いました。

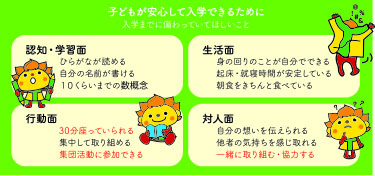

内容は「お名前書けるかな?」「座って先生のお話をしっかり聴こう」「お友達と協力して頑張ろう」など、就学までに身についてほしい課題を中心に取り組んでもらっています。読み書きの得意な子・苦手な子など子どもによって様々ですが、みんな一生懸命取り組んでいました。

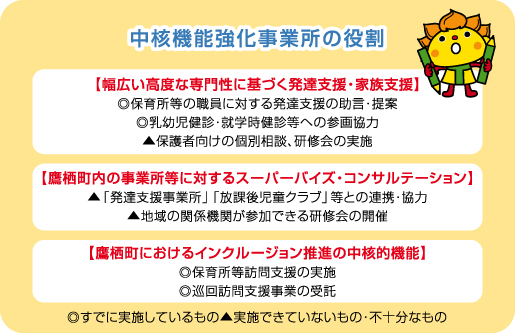

「就学までに備わってほしいこと」は図のとおりですので、参考にしてみてください。すべてができていないといけないわけではありませんので、心配しすぎませんように。

この投稿(こらいず便りweb)は、利用者向け「こらいず便り」をもとに、

個人情報に配慮して編集しています。

先月、十数年ぶりに結婚式に参列しました。若いカップルの新たな門出に立ち会えるこ とは、こちらにも幸せを分けてもらえているようで素敵な時間です。ただ、今回はそうもいきませんでした。新婦が娘だったのです。初めて着たモーニングは似合っているのかも定かでなく、いつか娘と歩いてみたいと思っていたチャペルの赤いカーペットは足取りが ぎこちない。なにより、披露宴最後の「花束贈呈」、娘が手紙を取り出し読みはじめようものなら、小さいころからの映像と重なって、わかっていてもまんまと罠にはまってしまうし…

先月、十数年ぶりに結婚式に参列しました。若いカップルの新たな門出に立ち会えるこ とは、こちらにも幸せを分けてもらえているようで素敵な時間です。ただ、今回はそうもいきませんでした。新婦が娘だったのです。初めて着たモーニングは似合っているのかも定かでなく、いつか娘と歩いてみたいと思っていたチャペルの赤いカーペットは足取りが ぎこちない。なにより、披露宴最後の「花束贈呈」、娘が手紙を取り出し読みはじめようものなら、小さいころからの映像と重なって、わかっていてもまんまと罠にはまってしまうし…